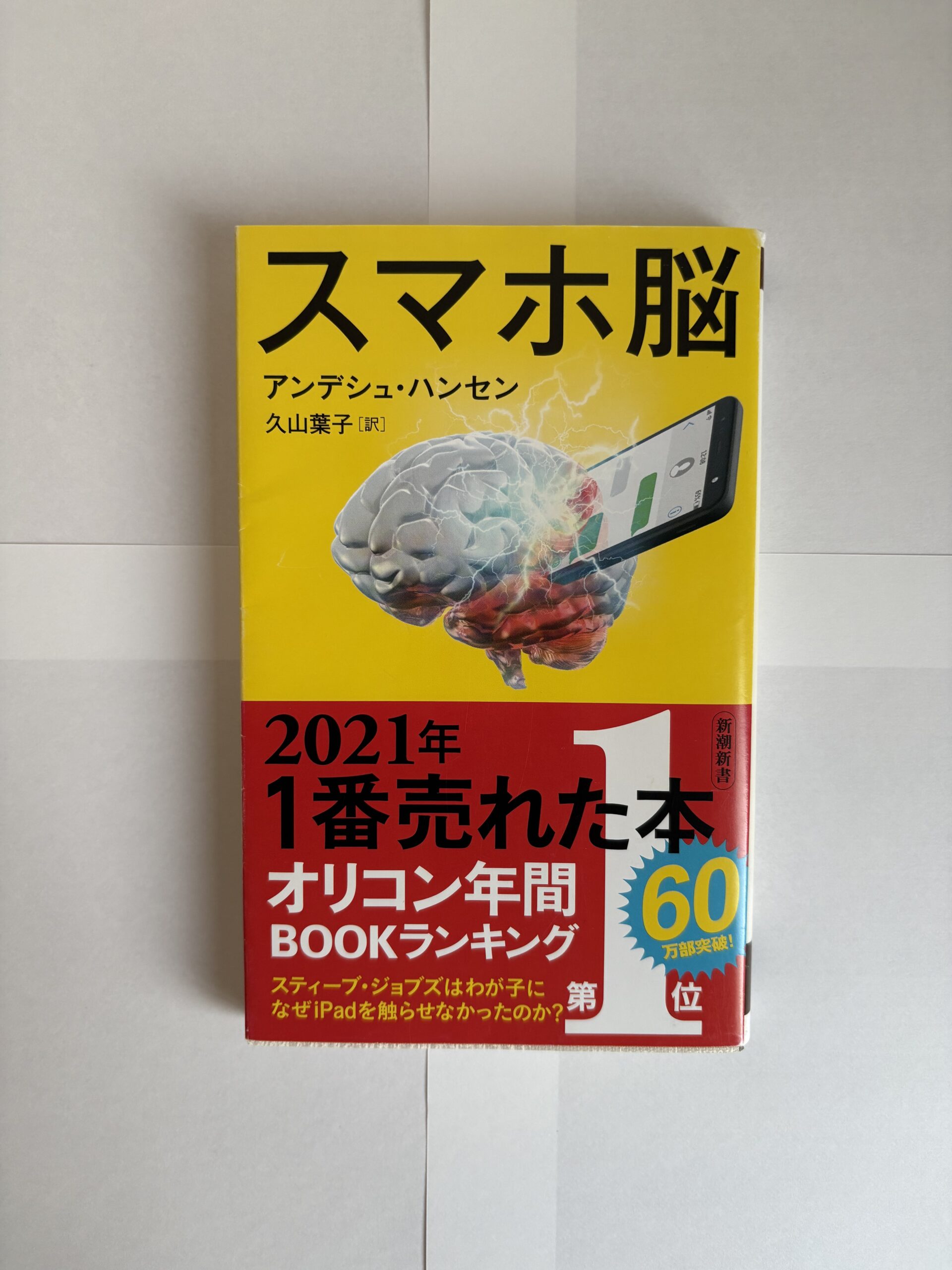

「気づいたらSNSをスクロールして1時間過ぎていた」「勉強していても近くのスマホが気になって集中できない」—多くの大学生が経験する現象です。スマートフォンは学習や研究活動の強力な支援ツールである一方、注意力を奪う原因にもなります。スウェーデンの精神科医アンデシュ・ハンセンによるベストセラー『スマホ脳』は、この問題を脳科学の観点から解説し、なぜ私たちがスマホに引き込まれるのかを明らかにしています。

「iPhoneやiPadを生み出したスティーブ・ジョブズは、実は自分の子どもにはiPadを与えなかった」。このエピソードをご存じでしょうか。

なぜなら、ジョブズはテクノロジーの持つ“依存性”を誰よりも理解していたからです。ニューヨーク・タイムズの取材で「お子さんはiPadを気に入っているでしょう?」と聞かれた際、ジョブズは「実は子どもたちは使ったことがないんです。家庭では使用を制限しています」と答えました。

テクノロジーを作った本人ですら子どもを守ろうとした事実は、スマホやタブレットが私たちの脳に強い影響を及ぼす証拠といえます。まさに『スマホ脳』が指摘する「便利さの裏に潜む危険性」を象徴しているのです。

『スマホ脳』の概要

『スマホ脳』は、スマートフォン依存と脳の神経科学的メカニズムを明らかにした書籍です。単なる批判にとどまらず、スマホ使用が「脳内報酬系」にどのような影響を及ぼし、なぜ現代人が無意識にスマホを手放せなくなるのかを科学的に解き明かしています。

本書の核心は「スマホ依存は意志の弱さではなく、脳の仕組みによるもの」という点です。

スマホを操作するとドーパミンが分泌され、短期的な快楽が得られるため、つい繰り返し使用してしまうのです。

例えばSNSの「いいね!」や通知は、小さな報酬の積み重ねとなり、ギャンブルに似た中毒性をもたらします。この構造が大学生の日常生活にも強く影響し、学習の集中や睡眠リズムの乱れにつながります。

だからこそ、本書は単なる恐怖喚起ではなく、科学的エビデンスに基づく改善策――通知オフ、運動の習慣化、活字読書の復活など――を提示している点が大きな特徴です。

スマホが脳に与える3つの影響

本書で紹介されているスマホが与える影響について、特に重要な3つのポイントを解説します!

1. 注意資源の分散

通知やSNS更新は、学習への集中力を大きく奪います。

これは脳内の「報酬系」が刺激され、つい気を取られてしまうからです。

例えば、講義の最中にLINEの通知が来ると、数秒の確認だけでも注意は分断され、内容の記憶定着が弱まると研究で示されています。

集中を維持するには、学習時に通知をオフにする工夫が欠かせません。

2. 情報過多による心理的負荷

情報の洪水は、脳に過度な負担をかけます。

ワーキングメモリは容量が限られており、常にSNSやニュースを追うことで学習内容を処理する余裕がなくなるためです。

実際、大学生が同時に複数アプリを開き続けると、ストレスや不安が増大し、課題に集中できないという調査結果があります。

情報を遮断する時間を意識的につくることが、学習効率を守る鍵となります。

3. 脳を回復させる生活習慣

集中力を取り戻すには、脳を休ませ回復させる習慣が必要です。

ハンセンが推奨する運動と読書は、科学的に認知機能や深い思考を高める効果が実証されています。

例えば、20分のジョギングで記憶力が向上し、活字読書で思考の持続力が強化されると報告されています。

日常生活に運動と読書を取り入れることで、集中力の回復が期待できます。 ハンセンは「運動」と「読書」を推奨しています。身体活動は認知機能を改善し、活字読書は深い思考を促進します。これらを生活に取り入れることで、集中力の回復が期待できます。

大学生にとっての学びの意義

大学生活では授業や研究、就職活動などで時間的制約が大きく、スマホに奪われる時間は学習効率の損失に直結します。本書を通じて「意志力の弱さ」ではなく「脳の特性」が影響していると理解できることで、自己批判から脱却し、実践的な改善策に踏み出せます。

読む前と後では自身の行動が変わると思います。

Kindleを活用しよう!

おすすめしたいのがKindle版での読書です。Kindleはスマホやタブレットでも利用でき、持ち運びが容易で隙間時間に読書を進められます。

Kindleを活用すれば、紙の本に比べて検索やハイライトがしやすく、学習効率が高まります。

デジタルの特性により、調べたい箇所を瞬時に探せたり、メモ機能で重要ポイントを整理できるからです。分からない用語をすぐに辞書で引けるため、理解が途切れにくくなります。

Kindleで深い精読を行うことで、読書の幅と質をさらに広げられるでしょう。

まとめ

『スマホ脳』のポイントについて、改めて振り返りましょう!

- 『スマホ脳』はスマホ依存の脳科学的背景を解説し、改善策を提示する。

- 大学生にとって、集中力回復や学習効率向上に役立つ。

スマートフォンに生活を支配されるのではなく、学習や成長のための道具として活用することが重要です。自分の集中力をコントロールし、人生の質を高めていきましょう。

コメント